東京大学先端科学技術研究センターは、国内企業及び海外のアカデミックパートナー・政府を含む国際的産官学連携体制によるオープンイノベーションにより、再生可能燃料をグローバルに調達するための社会システム・基盤技術のプラットフォーム構築を目指し、社会連携研究部門(※)「再生可能燃料のグローバルネットワーク」を2018年12月1日に開設しました。

2024年12月からは9つの参加団体と第三期の活動を開始しました。

(※)「社会連携研究部門」とは、公益性の高い共通課題について、本学と共同研究を実施しようとする民間機関等から受け入れる経費等を活用して、東京大学先端科学技術研究センターに設置する研究部門です。寄付講座と違い、共同研究の一環として設置します。

RE globalが目指すもの

2050年カーボンニュートラルの達成に向けて、化石燃料から再生可能エネルギーへのエネルギー・トランジションを加速させるため、社会連携研究部門「再生可能燃料のグローバルネットワーク(RE global)」を継続的に運営し、産学連携にて水素の製造・輸送・貯蔵・利用に関する研究開発・技術分析・政策調査等を行い、エネルギー・トランジションに関する知識交流の国際的な中心となることを目指します。

具体的には、参加団体の協力のもと2024年12月から2028年3月までの期間に以下のような活動を行います。

(1)個別研究テーマの検討に関する産学連携によるWG活動

(2)定例会(年2回程度)を通じた参加企業間の情報交流

(3)海外調査・国際シンポジウムの実施

(4)駒場リサーチキャンパスのキャンパス公開等を活用した広報・アウトリーチ活動

研究代表あいさつ

研究代表者

東京大学先端科学技術研究センター

所長・教授 杉山 正和

地球温暖化の進行を止めるためにエネルギー源の脱炭素化を急速に進めることが喫急の課題となっています。さらに、持続可能な社会を構築するためには、エネルギー源を再生可能エネルギーに着実に転換していくことが必要です。数億年をかけて生成された化石燃料を数百年の間に消費する社会から脱却して、エネルギーの製造と消費を同じ時定数で行うための技術およびシナリオを提供することが、科学技術に携わる者に課せられた最重要課題であると私は考えます。

太陽光発電や風力発電の普及は急速に進んでいますが、このような再生可能電力は需要とマッチングさせることが難しく、また移動体用燃料や工業用熱源などを含むすべてのエネルギー源を再生可能電力に転換することは不可能です。したがって、製造から利用までの全過程でCO2を排出しないCO2フリー燃料が不可欠です。その究極が再生可能エネルギーを用いて製造される燃料です。現時点では水素がCO2フリー燃料の最有力候補ですが、化石燃料とCO2の埋設処理を組み合わせたCO2フリー水素から再生可能エネルギーを駆動力に水を分解する再生可能水素まで、いくつかの選択肢が存在します。また、食料生産と競合しないバイオ燃料も、現在のエネルギーインフラで利用可能なCO2フリー燃料として重要です。

このような再生可能電力やCO2フリー燃料をバランスよく取り込んだエネルギーシステムをできるだけ早く構築する必要がありますが、再生可能エネルギーの賦存量やエネルギー需要は地域によって様々であり、それぞれの地域に最適化されたシステムの構築が不可欠です。また、脱炭、素化されたエネルギーシステムを構築するには、既存のインフラの転換やエネルギーコストの上昇が避けられないため、2050年以降に向けて無理のないエネルギーシステムの変革シナリオを構築することが重要な課題であると私たちは考えます。そこでは、再生可能エネルギーで我々のエネルギー需要をほぼ全量賄うことを究極としつつ、CO2の埋設処理も経済合理性のある初期のCO2削減策として取り込み、さらにバイオ資源なども有効活用しつつできるだけ早期のCO2排出削減を目指す賢いシナリオが求められます。

日本のエネルギーシステムを脱炭素化する重要性は多くの有識者が語るところですが、私たちは海外との連携が不可欠であることを強調したいと思います。日本の再生可能エネルギーの賦存量とエネルギー需要を考えたとき、都市部のエネルギー需要を満たすためには海外からCO2フリー燃料を輸入することが不可欠です。また、日本の先進的なエネルギーマネジメント技術は、再生可能エネルギーの資源に恵まれた海外でより有効に活用される可能性が高いと考えられます。したがって、2050年以降の脱炭素化された日本のエネルギーシステム構築に向けて、将来のCO2フリー燃料の輸出先となる海外の諸地域と戦略的なパートナーシップを展開することが極めて重要です。まずは再生可能エネルギー資源に恵まれた海外地域に日本の技術を導入してエネルギーシステムの再エネ化を進め、将来はその地域で再生可能燃料を大量生産して日本に輸入することで、世界レベルの再生可能エネルギーの導入拡大と脱炭素化が推進できると考えます。

このような社会像の実現に向けて、まずは中立的な立場でビジョンを発信できる大学が先頭に立ち、日本・海外の政府と民間企業を動かすべきであると私たちは考えました。このようなビジョンを共有する企業にご賛同いただき、2018年12月に、社会連携研究部門「再生可能燃料のグローバルネットワーク(RE global) 」を立ち上げ、2024年12月からは第3期の活動を開始することができました。2050年カーボンニュートラルの達成に向けて、引き続き化石燃料から再生可能エネルギーへのエネルギー・トランジションを加速させるため、産学連携にて水素の製造・輸送・貯蔵・利用に関する研究開発・技術分析・政策調査等を行い、エネルギー・トランジションに関する知識交流の国際的な中心となることを目指します。

これまでの活動概要

第1期(2018/12~2021/11)の活動概要

当初8社でスタートして最終的に11社の参画を得て社会連携による研究を実施しました。WG活動は2019年度後半から追加したものも含めて4テーマで実施しました。研究体制の構築と共に、1期後半にはCOVID-19の影響を強く受けてオンラインでの活動が主体となってしまいましたが、前半は海外視察団の派遣(2019/9)、ホームページの開設(2019/11)等の外部に対する積極的な活動を行いました。また、南オーストラリア州との包括提携覚書(2020/1)やクイーンズランド州再エネ・水素大臣との会談(2020/11)等を通じて海外政府との連携に関しても礎を築きました。

技術開発の面では、参画企業(名称は発表当時のもの)であるJXTGエネルギー株式会社、千代田化工建設株式会社並びに豪州クイーンズランド工科大学と共に、オーストラリアにおいて有機ハイドライド(※)を低コストで製造し、日本で水素を取り出す世界初(2019/3)の技術検証に成功するという大きな成果を得ました。

※ 水素を貯蔵・運搬できる物質の一種、常温常圧の液体で取り扱いが容易なことが特徴

WG活動のテーマ

| 活動テーマ |

| WG1 | グローバル再生可能水素製造の技術経済分析・LCA |

| WG2 | 再生可能燃料が社会に受け入れられるためのシナリオ検討 |

| WG3 | 再生可能燃料を利用した地域再エネマネジメント提案 |

| WG4 | 水素社会に向けたCO2 negativeバイオ燃料 食料生産の検討 |

WG活動では、オーストラリアを対象とした太陽光発電・風力発電によるグリーン水素製造の候補地での実測データを用いた水素製造量シュミュレーションから水素製造コストの推算手法の開発や、社会状況の変化を想定した再生可能燃料導入シナリオの策定、水素利用の大型アプリケーションとして期待される領域の特定やバイオエチレンを想定した輸入モデルのLCAの検討等を行いました。

第2期(2021/12~2024/11)の活動概要

12社の参画を得て社会連携研究を実施しました。3つのテーマでWG活動を行うと共に、2023年3月と2024年5月の2回 国際ワークショップを開催しました。また、駒場リサーチキャンパス公開において水素利用の拡大に向けた啓もう活動を通じた社会連携研究部門の活動を紹介しました。また、2023年7月には豪州 南オーストラリア州がサポーターとして加わりました。

技術開発の面では、参画企業である株式会社JERA、株式会社日本触媒、千代田化工建設株式会社によるオートサーマル式NH3分解触媒の開発に関する提案がNEDO事業に採択され、共同での研究開発が進められています。

WG活動のテーマ

| 活動テーマ |

| WG1 | グローバル再生可能水素製造の技術経済分析・LCA |

| WG2 | 再生可能燃料が社会に受け入れられるためのシナリオ検討 |

| WG3 | 再生可能燃料を利用した地域再エネマネジメント提案 |

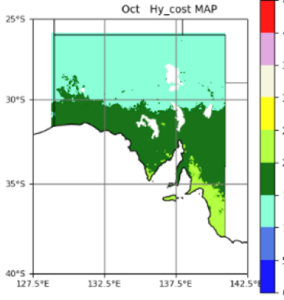

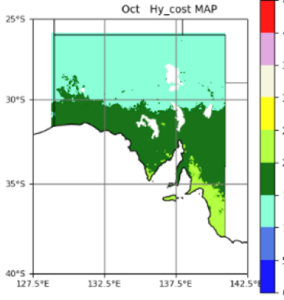

コストマッピングの例

WG活動では、オーストラリアを対象とした太陽光発電・風力発電によるグリーン水素製造の適地選定手法の開発や、日本へのグリーン水素輸入プロジェクトを推進するためのファイナンススキームの検討等を行いました。前者では、JAXAが提供している「気象衛星ひまわり」からの10分毎データを活用、水電解装置の種類や運転条件などをパラメータとして、電力供給から水素製造のコスト算出までをが可能とする手法を開発しました。衛星データを利用することで、広い範囲での製造コストのマッピッングも可能となり、プロジェクト候補地の抽出が容易になりました。後者については、グリーン水素の増産・普及に向けた課題を把握し、供給・需要側における有効な方策を検討するとともに、政府、事業者、金融機関が連携した資金供給スキームの可能性の検討等を行いました。