研究活動

本研究部門では再生可能燃料のグローバルネットワークを早期に実現するため、再生可能燃料に係るシステム技術や社会制度を俯瞰し、社会実装の前倒しを目指した提言をまとめるべく参加団体と協力した産学連携でのワーキンググループ(以下「WG」)活動を中心に研究を進めます。

また、海外とのネットワークを強化するための海外調査や国際シンポジウムを参加団体と行うと共に、水素利用への理解を深めて頂くためのアウトリーチ活動等も行います。

WG活動

| 活動テーマ | |

| WG1 | 再生可能燃料製造の技術経済評価に関する検討 |

| WG2 | 再エネ水素製造における調整力及び需給バランス評価 |

| WG3 | 水素サプライチェーンの技術経済的分析 |

先端研担当:熊谷、信岡

検討内容

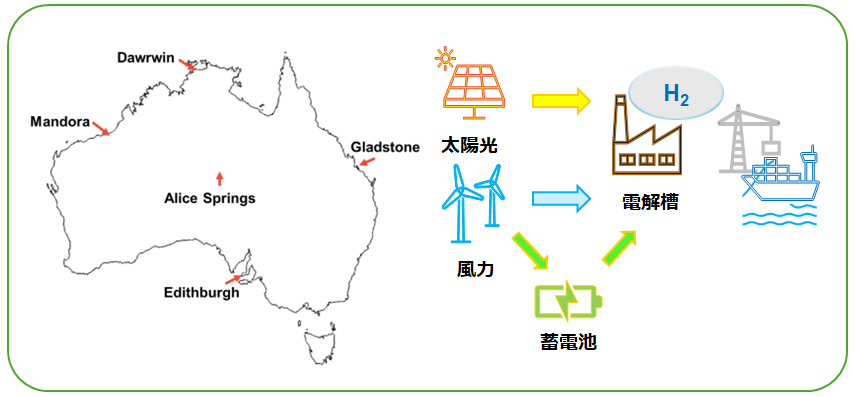

- 再生可能エネルギーを用いた水素製造の技術経済評価のための分析モデルを拡充、応用する。

- 当該モデルを用いて特定の地点における水素製造のコストや、最適な発電・蓄電容量を推定する。

独自に開発した分析モデルでこれまで豪州の約40地点を評価、一部地域の製造コストマッピングを作成。

今後は、前提条件やデータを拡充するなど、モデルを改良するとともに、東南アジアやインドなど他地域・国に適用する予定。

評価地点における水素製造の実現可能性を模索。

さらに、水素キャリアへの変換・輸送の分析を参照し日本の輸入価格を探ることを目指す。

先端研担当:河野

検討内容

先端研担当:橋本、石本、信岡、天沢

検討内容

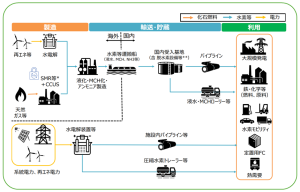

- 水素の普及において最重要課題であるコストの削減を目指して、水素及び水素派生燃料のサプライチェーンの技術経済分析を行う。

- LCA手法を活用し、水素および水素派生燃料の炭素集約度の分析を行う。

水素・水素派生燃料(アンモニア、合成燃料等)のサプライチェーン

水素・水素派生燃料(アンモニア、合成燃料等)のサプライチェーン出所:経済産業省

将来技術、大量生産、大規模化などの効果を織り込んでサプライチェーンの技術ごとに分析を行い、コスト及び炭素集約度の削減ポテンシャルを検討。

ゼロエミッションを達成するために社会に導入する技術のコストを検討。

これらの検討を通じて、設備や機器ごとに必要となる支援を明確化。

ワークショップなどを通じて、海外の研究機関と情報交流を行う。

国際シンポジウム

再生可能エネルギーを巡る世界情勢に関する国際シンポジウム開催 (第二期活動での例)

2024年5月に国際機関の専門家を招き最新の世界の再エネを巡る情勢について講演頂きました。

海外調査

オーストラリアの水素技術開発状況の調査 (第二期活動での例)

2024年3月に南オーストラリア州との連携により、現地の水電解装置や水素を都市ガスへ混合するシステムを実際に見学する等海外の最新状況を把握しました。

アウトリーチ活動

アウトリーチ活動 (第二期活動での例)

東京大学駒場リサーチキャンパス公開2024で水素の利用に関する情報発信として燃料電池自動車(FCV)から給電した電気による演奏会や子ども用FCVの試乗等を実施しました。