小林光コラム-小林光のエコ買いな?

公益財団法人日本経済研究センターのサイトに連載中のコラム「小林光のエコ買いな?」を、許可を得て転載しています。

本サイトからの無断転載を固く禁止いたします。

第13回 2013年4月25日 日本企業こそ社会に開く環境経営を!

経営分野で最近の流行言葉の一つがCSVである。“Creating Shared Value”の頭文字を取ったもので、共通価値の創造などと訳されている。米ハーバード・ビジネス・スクールのマイケル・ポーター教授が2011年に提唱した。企業は社会的価値を実現する中でこそ企業の経済的価値も創出できるし、長期的な利益確保もできる、といった考えである。ポーター教授は、1990年に提唱した有名な「ポーター仮説」においては、専ら公益実現を目指すのが信条な環境規制の下でも、規制が適切に設計されていれば、企業の資源生産性は向上し、競争力を高めることができる、と主張。この時は日本やドイツの環境規制をクリアして発展した自動車産業などの研究を下敷きにしていた(私のような環境行政経験者にとっては大恩ある名前である)。ポーター教授の今回の研究では、必ずしも環境だけではなく、健康や福祉など一層広い公益を取り上げ、それらの実現と企業利益確保とが相反するどころか、煎じ詰めれば、「むしろ社会問題は、大きなビジネスチャンスであって、企業を公益に向けて開き、企業活動を通じて公益実現に貢献する形を取った方が市場は広がり、企業が成長できる」という主張が展開されている。

社会との共生、日本の経営の伝統

企業経営と公益との間の相互支持的な関係をポーター教授から説いていただいたからといって日本人は驚かないだろう。日本には、企業は社会の公器である、と喝破した松下幸之助がいたし、買い手、売り手、世間の三方良し、を家訓と考えた、中村治兵衛などの近江商人がいた。残念なのは環境の世紀である21世紀、こうした日本流企業哲学を日本人経営者ではなく、米国人の学者が語っていることだ。

前回の本コラムでは、三菱地所が開催している「環境経営サロン」の話を紹介した。その一年目の成果が、3月末に「環境でこそ儲ける」と題して出版された。これを読んでいただいた方がいらっしゃれば、日本で環境に取り組む各企業が、内発的に、社会価値の向上に自社の本業を通じてしっかりと取り組んでいる姿が多数紹介されているのに気付かれたであろう。CSVは現代の日本でも、ちゃんと意識的に取り組まれているのである。

ポーター教授は、社会価値を高めるという大きな市場で企業が役割を果たそうとする場合の着眼点を3つに整理している。いわく、①供給する製品・サービスの社会的性能のアップ、②企業のバリューチェーン全体を見渡した社会との関係改善、③社会資本や住民なども含めた企業の活動基盤との積極的な連携――である。

他方、本家日本企業が自ら紡いだ環境経営指南は三層構造をしており、①環境経営の5要素、②要素を社内で具体化する5ポイント、③環境経営の共通基盤的な発想を盛り込んだ環境経営のための鍵――の三層である。

この環境経営の鍵をこの本では、複数価値の同時達成を目指す「コー・ベネフィット」、多数の主体を意識的に巻き込む「マルチ・ステークホルダー」、これら多数のステークホルダーの「共進化」の3つに整理したが、ポーター教授とほぼ同様の着眼である。一言で言えば、両者共に、売り手の都合ではなく、企業を買い手や世間に開き、これら需要家側の都合やそれらとの連携を重視している。

出でよ、現代の伊庭貞剛

この三層構造の知恵は、環境経営サロンの発表のうち2011年度分の12企業の経験を論じて紡がれたものである。

「環境でこそ儲ける」の本では、これら各企業の発表を、便宜、5つに整理している。

・マイナスをバネに飛躍

・社長のイニシアチブ

・高度な技術を磨いて売りたいものづくり

・顧客とともに成長

・目利きになる

というのが、各企業が現代版の環境経営意識に目覚めていくプロセスの概観であった。

ここで、今回の本稿で注目したいのは、「社長のイニシアチブ」である。戦後70年近くも経つと、敗戦の廃墟からゼロベースで始めたことが今や重い伝統となって変えがたくなってきている。サプライサイドの内側だけをみて、組織の仲間話だけをするような傾向は強い。しかし、前述したように、今、求められるのは、企業を社会に開くことである。社会のニーズ、ディマンドをもう一度新しい目で見据え、企業の可能性に関する思い込みを改め、企業の活動の方向付けを変えることである。

そうなると、どうしても経営者の出番となる。実は、この経営サロンでも、相当にハイレベルの参加者が議論しているのだが、それでも、わざわざ、環境経営を社内的に具体化するための5つのポイントを作った位であって、経営最高責任者の決断への期待は極めて高かった。

分かりやすく言おう。

CSVは、日本の企業人は皆分かっているので、必要なことは「そうしようよ」という旗振りである。ポーター教授の研究でなく、日本の経営者の軍配なのである。「環境でこそ儲ける」の本では、松下幸之助氏の環境に関する発言も収められているが、現代の経営者の発言がもっともっと欲しい。

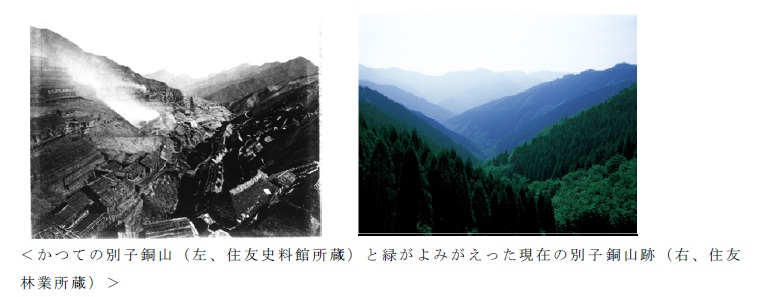

明治の経営者は、こうしたときにはよほど気骨を発揮したように思う。私がいつも頭に描くのは、住友中興の祖、二代目の総支配人にして四国・別子銅山の鉱害問題に立ち向かった伊庭貞剛(いば・ていごう)である。

伊庭も実は近江の出身であるが、鉱害に苦しむ別子に着任して早々に、精錬所の遠距離移転、汚染物質の根元での処理と有用な物資への転換(排煙脱硫をして得た硫黄酸化物から肥料を生産)、鉱山元の完全緑化と持続可能な林業の導入という方針を立てて、実行に移すのである(社内的な抵抗はもちろん相当あったようである)。これは、明治も明治、まだ19世紀のことである。排煙脱硫などは、ドイツで特許はあっても実機のない時代である。

公害の抜本解決に至るには、昭和10年代(1935年以降)まで待たなければならなかったが、その間、公害対策を積み重ねる一方で、地元と契約を結び、生産量自体の制限や農業支援にまで踏み込む約束を取り交わして実行している。

1894年から1905年の、伊庭が別子銅山の経営に当たった時の投資額462万円(当時)のうち、環境関係投資は、約半分(四阪島への移転費約173万円、山元の植林約19万円、精錬排水線用排水路と処理施設設置約22万円など)に及んだという。こうした環境対策が、別子の年々5000トンにも及ぶ当時の日本最大規模の銅産出を可能にした。

今や日本は、好むと好まざるとを問わず、世界経営の一翼を与っている。そうであれば、現代の日本の家訓は、「買い手良し、売り手良し、世間良し、そして地球良し、の四方良し」となるべきだ。これを横文字を使わずに旗印に織り上げて高く掲げてもらいたい、と切に願うところである。

(2013年4月25日)