小林光コラム-小林光のエコ買いな?

公益財団法人日本経済研究センターのサイトに連載中のコラム「小林光のエコ買いな?」を、許可を得て転載しています。

本サイトからの無断転載を固く禁止いたします。

第31回 2014年11月4日 米国・中国の「談合」によるポスト京都、決着を占う

地球温暖化対策に関連する世界の市場がますます大きくなっている。こうした中、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第40回総会(開催はコペンハーゲン)が終わり、現時点での科学的知見のコンセンサスができた。14年末のペルーでのCOP20(国連の気候変動枠組条約・第20回締約国会議)における新国際約束のエレメント(要素)の提示などを経て、年明けからは、いよいよ「ポスト京都」に関する国際約束交渉の最終コーナーに入る。まだまだ先があって、中身を予断できる時期ではないので、ここでは、まずは入り口の、そもそも国際約束は可能なのか?という点を占ってみたい。

交渉は難航だが、国際合意を望まない勢力はない

この国際交渉は、地球温暖化対策の参加者について途上国を含む世界に広げることに係わっている。京都議定書は専ら先進国の義務を規定した(クリーン開発メカニズム(CDM、後述)といった仕組みを通じて途上国も限定的に参加する)。しかし先進国による先導的な対策の結果と新興国の発展とを受けて、世界全体の温暖化ガスの排出量に占める先進国の割合は過半を割り込むに至っている。地球の温暖化を実効ある形で止めていくには、途上国の参加の程度を飛躍的に上げていく必要がある。

途上国も含んだ世界各国の義務は、現状では気候変動枠組条約の本体に規定されている。共通だが差異ある責任原則(CBDR)の下、途上国には、排出量のインベントリー(どのような分野からどのくらい温暖化ガスが排出、吸収されているかの記録)の作成義務が課されるものの、排出抑制や削減に関する具体的な義務はない。途上国にも排出抑制や削減を義務づける国際約束にできるかが、交渉の焦点で、今回の国際交渉は、条約自体の強化に係る交渉と同等の重みを持つ、困難かつ重要なものとなっている(論者は、実は別の理由で、法形式としては、条約改正がよい、と思っているが、これも後述)。

他方で、世界の気候変化には急なものがある。旱魃や山火事、そして洪水や竜巻が各地を頻繁に襲い、農工業の生産への大きなリスクとなり、健康問題そして、国際政情不安にまでインパクトを及ぼすに至っている。温暖化ガスの排出削減はますます急務となっている。

特に京都議定書第一約束期間の期限が到来した2012年以降は、途上国における省エネや再生可能エネルギー対策に対し、先進国の義務に裏付けられた支援が見込めなくなるなど、対策推進の財政基盤が強化されていない。途上国の国際支援への待望感も強まっている。先進国は、さすがにこの先も途上国の参加なしに、単独で対策を進め続けるまでの体力はなく、何らかの妥協をしても途上国の引き込みを狙うことはまちがいない。難しい交渉だが、意義は高いし、合意の可能性はある。

しかし、現時点では各国は2020年以降の目標を自主的に決めて国際的に提示することが求められているものの、20年時点での既存の削減目標などを睨むと、かねてIPCCが提示し、G8サミットなどの機会にコミットがされている50年に世界で排出量を半減するという経路から大きく離れていること(削減量不足の「ギガトン・ギャップ」と言われる)が、つとに指摘され、削減に向けた野心の積み増しなどが求められるなど、足元の交渉は難航している。

そうしたことを受け、2015年末開催予定のCOP21(パリ)に向けた交渉加速化のモーメンタムとなることを目指し、国連の潘基文事務総長は、去る9月23日、ニューヨーク国連本部において気候サミットを開くべく、首脳クラスの参集を要請した。世界120カ国以上から首脳が集まり、この短い日程での首脳参加数としてはどうやら史上最高記録となったようだ。安倍晋三首相も参加し、途上国環境人材1万4000人養成計画などを示したが、残念ながら、国内の温暖化ガス排出量の長期的な削減目標について具体的な言及を避けた。

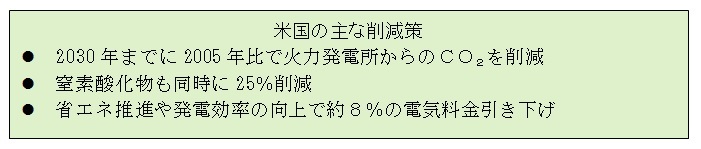

気候サミットの関心は米中に集まった。オバマ大統領は、20年までのCO2削減に関し、石炭火力発電所への規制や数量的な目標などに関し具体的な言及をするなどして京都議定書下においては国別排出量の数量目標を持たなかった米国のこれまでの政策への明確な決別を印象付けたほか、20年以降の一層強化された数量目標を来年早期に示す方針も明らかにした。中国の張副首相は、20年以降の目標に直接は言及しなかったものの、これまでコミットを避けてきた排出量の総量目標について、エネルギー消費自体を削減していくこと、CO2排出量についても早期にピークを打って以降は削減していく方針を初めて示し、前向き姿勢への大きな転換を印象付けた。もちろん常連の欧州連合(EU)は、2030年40%削減の目標を採択する予定であることを述べた。

気候サミットを通じて見ると、COP21を1年半後に控えた時点としては、COP3の1年半前よりは気運が高まっているとも言えよう。思い返すと、COP2では米国は「新国際約束(つまり、京都議定書)は法的拘束力のあるものであるべきだ」と述べて議定書交渉をリードしたが、14年末のCOP20でも、同じように何らかのカードを切ってこようと思われる。累積排出量世界第1位の米国としては、対策は避けられず、その場合は、なんとしても現在の排出量第1位の中国を道連れにしたいであろうから、中国も逆らいにくい外堀を探して埋めてくると思われる。

君子の豹変、フロン規制での国際交渉の思い出

米国の行動と言えば、論者が、長年携わった環境国際交渉の中で思い出すことがいくつかある。

その一つは、フロンを規制したモントリオール議定書の頃である。米国は、フロンの製造規制には消極的で、OECDの場などでは、製造施設の新設の自主的な抑制などを主張していたが、南極でのオゾンホールの発見を契機にした世論の沸騰に加え、デュポン社による代替フロン開発成功を受けて、製造規制へと大きく舵を切った。昨日の友邦・日本に対し政策転換を迫る折伏団を送ってきたほどである。論者は、当時、課長補佐クラスの担当官であったが、その変わり身の速さにびっくりしたことを覚えている。

COP3の直前もそうである。中国の主張する先進国が排出量に応じて強制的に資金を拠出するグリーン基金のアイデアには、米国は強く反対し、米中対立のままでは京都会議が困難になると思われていた。しかし当時のクリントン米大統領は電撃的にブラジルを訪問し、クリーン・デベロップメント・メカニズム(CDM)のアイデアをまとめてきてしまった(発表は米国でなく、当然ながら途上国ブラジルからであった)。これは、途上国でCO2削減などに資するプロジェクトをした場合に、そこに資金参加する先進国は、プロジェクトによってBaU比(プロジェクトがなかった場合のなりゆきケース比)で削減できた量をクレジットとして購入し、その量を自国の削減目標達成に算入できるとする仕組みである。排出量比例ではないが、先進国の義務に淵源を置く資金負担を構成したものであって、あざやかというほかはなかった。なおCDMは議定書執行局面では、「チャイニーズ・デベロップメント・メカニズム」と陰口されたほど、中国を潤した。

そもそも気候絵変動枠組条約の採択自体、米国が陰の主役と言えよう。1992年当時のパパ・ブッシュ大統領(お父さんの方)がドイツのコール首相などとボス交して、最終的な落ちを決めたのである。

この秋の米国中間選挙の結果については、オバマ陣営の不振と共和党の躍進は、大方の予測である。そこで、エスタブリッシュメントのエネルギー産業寄りで反環境的な色の濃い、共和党が連邦議会を制すると、環境対策への米国のコミットメントは低下するのではないかとの見方も出てきがちである。確かに、最近は、共和党の方が、人為の地球温暖化をトンデモ科学で否定して反動的だと見る向きが多かろう。しかし、歴史的には、共和党時代の方が斬新な環境政策の進展が見られる。例えば、世界で初めての環境アセスメントを法制度化した1969年国家環境政策法も、共和党政権時代であるし、前述のパパ・ブッシュ大統領は、就任早々の就任後初の外遊先をカナダとし、現地での森林への酸性雨被害に関する不安に対し、米国の対策強化を約束、それが米国内での(硫黄酸化物の)排出枠取引の実施、そして成果の確保に貢献した。共和党時代の方が環境政策による成果は数多かった。したがって、今回の共和党が環境科学の教えを無視するだろうと見るのは短絡的である。共和党の主流による、ティーパーティ派への距離の置き方もはっきりしてきたとも聞く。

したがって、仮に、民主党が中間選挙で負けた場合、現オバマ政権は、レームダック政権において歴史的にいつも見られたように、議会多数派と大統領側との歩み寄りを画策しようが、その際に、環境政策の新しい方向付けが、両派のいわば接着剤として働くことになる可能性もあると見るべきであろう。特に、そうした場合、パパ・ブッシュ大統領が政治決断して気候変動枠組条約を採択させた故事に習うと、クリントン・ゴアの民主党政権の色合いの強い議定書について、その追加や改訂を行うより、ブッシュ大統領の成果である枠組み条約の改定を考えた方が、共和党のレガシーを強化できる点で優れており、議会対策も容易になるのではないか、と論者は考える次第である。

いずれにせよ、米国は豹変しかねない。豹変したら、国際約束の司令塔に座ろうとするに違いない。米国が2020年のために、そして20年以降に関して、提案している国家目標は、我が国にとっては厳しすぎることは既にして明白である。こうなると日本が国際交渉に掉させず、日本の知らない所で新たな国際約束が決まってしまう可能性は否定できない。事実、今回の気候サミット準備の流れを仄聞するに、米国と中国との間の、目標設定への考え方や国際約束のどの部分に関して法的拘束力を持たせるかの観点での両国の相似も著しい。

対策を本格化させなければならない米国は、中国を誘わざるを得ない。中国が誘いを受ければ、国際約束は成り立とう。その中国を見ると、内にあっては膨大な太陽光パネル製造能力を抱えるなど、既にして世界第1位の再生可能エネルギー投資を行っていて、中国製品の販路が世界に広がるのは大歓迎である。自国の更なる発展のためにも、化石燃料輸入の削減は必須であり、旧態の工場からの環境汚染への国民の怨嗟の眼もますます強まっている。米国が対策を強化するなら、中国がその環境政策を一歩前に進ませるための面目も十分ほどこされる。米中のボス交渉合意のハードルは低くなっているのである。

広がる世界の環境市場と日本パッシング

みすみす大きな世界市場がある中で、米中の談合で国際政策の枠組みが決まってしまい、この市場の中での立居振舞が、日本パッシングなものになってしまう。このことには、つらいところが大きいと言わざるを得ない。もう出遅れなのであろうか?

論者はそうは思わない。京都の合意を実際に執行可能にするためには2001年11月のマラケッシュ合意を待たなければならなかったように、何が地球にとって良い行為なのか?細目に関してはまだまだ検討が必要であり、国際交渉はCOP21を越えて続けられよう。その意味で、我が国の発案によって、米中だけでなく、多くの国々がその力を果たせるようなルールを持った約束が生まれるチャンスもないとは言えまい。

そろそろ日本にとっても潮時である。世界の隅々を覆うことになる広大無辺な省エネ・再生エネ市場に真面目に向き合う時が来たのではないだろうか。

ちなみに、世界経済フォーラム(2013年)、前述のIPCCの第5次レポート、そして本年のIEAの分析などによると、1年当たりの世界の地球温暖化対策への必要な投資額は、5000億ドルから1兆2000億ドルといったオーダーになるようで、それは、現在の温暖化対策投資額の概ね倍から4倍に当たるものである。市場の大きな拡大が予想され、そして、その多くは、ビル改造や交通・水などのインフラづくりなど、単品でなく複合的なものと予想されている。いわば、今までより高次の、社会的省エネとも言え、作り込み、摺合せの得意な日本にも、チャンスが巡ってきそうに思われる。

たまたま、11月19日の午後に、リコーの桜井正光特別顧問(前経済同友会代表幹事)が組織する産業人の集まりJapan-CLP(CLPは、気候リーダーズ・パートナーシップの略)が主催するシンポジウム「気候変動時代の競争力-リスク対応×成長への布石」(後援:日本経済研究センター)が開かれる。イヤイヤながらに対策を行う国から、米中に負けずに、世界の対策の運転席に座って、積極的に世界経営する日本へと、このシンポも参考に、我が国が生まれ変わって欲しいと切に念ずる次第である。

(2014年11月4日)