小林光コラム-小林光のエコ買いな?

公益財団法人日本経済研究センターのサイトに連載中のコラム「小林光のエコ買いな?」を、許可を得て転載しています。

本サイトからの無断転載を固く禁止いたします。

第33回 2015年1月5日 フランスで盛り上がる、都市改造はエコビジネス

気候変動枠組条約の第21回締約国会議(COP21)は2015年12月にパリ(正確には北郊のブールジェ)で開かれる。今まさに大きな国際的な関心を集めている。その理由は、京都議定書以来になる新たな温暖化防止の国際約束を採択する機会になると期待されているからだ。論者は、その京都議定書をまとめた1997年のCOP3の時に、環境省(当時は環境庁)の担当課長であった。その意味で、これまでは先進国だけが参加して進められてきた温室効果ガス削減対策が、パリを機会に、世界全体を巻き込むものへとステップアップすることに、ことのほかの感慨を持っている。国際約束づくりのホスト国を務めた経験からは、今回のフランスが果たさないとならない大きな役割、責任もよく想像でき、どのような判断、はっきり言えば、達観や割り切りの下で議長役を担うのか、にも大きな関心を寄せている。

そこで、私はペルーのリマで開かれていたCOP20の期間を敢えてフランス詣でに使うことにした。以下はその報告である(注)。

国際約束の帰趨の占いについては、国家間の損得取引・外交を論ずることがお好きな方々にお任せし、ここではフランスの国内対策を紹介する。良い国際約束、あるいは強い国際約束を支えるのは「良い、あるいは、強い」国内政策であると思うからだ。もちろん逆も真である。国際政策と国内政策とは相互支持的に育っていく。したがって、国内政策、それも議長国の国内政策に関心を寄せるのは当然の問題意識であろう。

ちなみに、前回の京都議定書交渉においても、論者は当時、EU(欧州連合)の中心的な役割を果たしていたフランスで首相府などを訪れた。EUの中での削減余地の大きな違い(例えばフランスは原発依存が強く、他分野では削り代が少なかった)は、EU各国に議定書目標の再配分(いわゆるEUバブル)することを必須にさせるし、それをEU外にも認めてもらうことに伴って、京都議定書上は、各国の削減目標の差異化に道が開かれてしまうであろうことなどを強く予見したものであった。

さて、今回の訪問での議長国の印象は何であったか?

結論を先に言おう。それはフランスが都市のエコ改造に本気だということである。

サルコジ前大統領が主導した環境政策

後で見るとおり、フランスの現在の都市環境政策は大変に意欲的である。その発端は、「グルネル会議」に遡る。これは、環境政策の新たな方向付けを巡って混乱が続いていた2007年、当時のサルコジ大統領のイニシアチブで開かれた会合である。フランス共和制樹立の源流となった三部会のような会合、すなわち、政府や議会だけでなく、企業や地方、その他の民間など、社会のステークホルダー(利害関係者)がこぞって参加した、いわば臨時のハイレベルの審議会である。なぜグルネル会議と言われたかと言えば、この会合が、7区のグルネル通りにある労働省の由緒ある建物で行われたからであり、なぜそのような建物が使われたかと言えば、1968年のフランス学生革命と言われる時にも、ここに社会のステークホルダーが集まって熟議を重ねた歴史があるからであった(写真参照)。

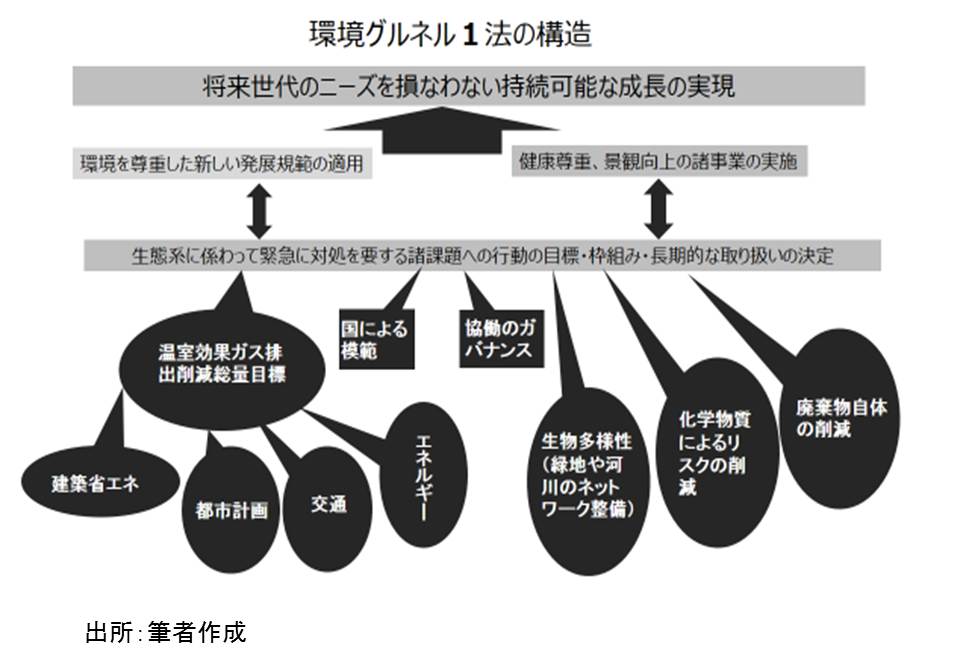

このグルネル会議の発想は、環境政策の方向付けを巡って定見を得ることが難しかった2007年当時、フランス大統領選挙の中で、サルコジ候補が提唱したところによるものだった。この会議の結論は、当選したサルコジ大統領のリーダーシップで国家の政策に取り入れられることとなっていた。広く各界各層の意見が吸い上げられ、全く新しい発想の政策として公式に結実することになった。その政策を謳い込んだのが、グルネル法(正式名称は「環境グルネルの実行に関する計画に係る2009年8月3日付けの法律」と言い、この方針などのプログラム規定を盛ったものがグルネル第一法と略称される。この他に法律を要する予算措置等を規定した第二法、農業などを扱った第三法もある)であった。

この法律の中身は、端的に言えば、エネルギー・環境政策の改革による温暖化ガス削減と生物多様性の呼び込みによる都市のエコ改造、さらには都市における住民の健康保護や廃棄物削減によって、グリーン経済化や持続可能な開発への道を方向付けることである。

簡単に中身を整理すると、都市のエコ改造に関しては、建築物のエネルギー消費上限規制、新エネ利用の義務づけ、公共住宅の先導整備、大量公共交通機関の再整備、都市計画による担保などを規定し、グリーン成長に関しては、炭素税の導入による炭素価格付け(カーボン・プライシング)などが、政策の方針として規定されていた。我が国で言えば、環境基本計画がそっくりそのまま国会で法律として議決されたようなもの、と言えば分かりやすいかもしれない。

この枠組み法に則り、その後、都市計画法典も改正され、都市計画法制は目的に環境保護などを明定した。個々の都市計画における対応はもちろん、5万人以上の自治体に、気候対策・エネルギー地域計画という名の特定テーマの計画づくりも義務づけた。例えば、文化財保護の視点から今までは改造が厳しく制限されていた都市中心部の古い建築物集積群における断熱改修などが行えるようになり、建築物ごとのエネルギー消費量基準の義務付け、そして不動産取引の際の建築物の環境性能の表示、それも標準的な光熱費という分かりやすい形での表示の義務付けなどが行われた。

規制的な措置に加え、予算措置としてはエコ・シティ、エコ・カルティエの事業が始められた。

エコ・シティは、フランス語では、エコ・シテであるが、現在、19都市が指定され、日本で言えば財政投融資とでも言うべき「Caisse des Depots」から総額7億5000万ユーロ(1ユーロ=約145円)の枠で補助や融資を受け、総合的なエコ改造が進められている(既に、補助金分として2億ユーロが執行された)。我が国で23を数える環境モデル都市と近似した取り組みといえる。

エコ・カルティエは、2009年及び11年に募集がなされた。準備が整い、条件を満たす所から、エコ・カルティエたるの称号(ラベル)を順次授けられているが、これは、専ら地域、それも都市より狭域の、いわば地区の創意工夫を促す奨励的な仕組みであって、我が国には類例を見ないものである。

かねてより、都市計画と環境保全との制度的な意味での統合の必要性を訴えてきた論者にとって一つの優れた回答がフランスのこれらの実務事例にあるように思えた。

パリの低炭素化計画――2040年までに75%削減

自治体レベルの気候変動・エネルギー対策計画の最も優れた例は、パリのPlan Climatであるとの評価が確立しているようであった。最初の計画策定は2007年までに遡る。その目標は、2040年までに2004年比で75%の温暖化ガスの削減を果たすことに置かれている。その取り組み内容としては、建築物の改善と交通からの排出削減に特に力が入れられている。

建築分野では、同計画の2011年までの第一期において、既に、公共住宅の1万5000世帯での断熱性能の30%向上が図られ、公共的な照明の改善(ツールーズ市全体に相当する分の電力消費削減を既に果たしたという)、既築の校舎の環境性能の改善(特に下水の廃熱回収によって各学校当たり70%程度の暖房負荷を100校につき実施)などの成果を得ている。このほか、ユニークなことには、水道水の消費量削減への取り組みも熱心に行われている点がある。蛇口節水キットの普及が図られ、ゆくゆくは15%の節水が目標とされている。既に公共施設の水使用量は30%も減少したと言われている。

さらに、都市分野では、例えば、生物多様性の呼び込みに関する実行計画が立てられ、既に計画されていた62ha(ヘクタール)の生態緑地の造成に加え、15haの追加整備などが2011年に決定され、着々とその実現が進められている。写真は、近年ようやく完成したセーヌ右岸の新ショッピングモールについて、その屋上の全面緑化の様子を見たものである。もう一葉は、エッフェル塔そばの壁面全面を緑化したビルのファサード(景観などを守るため建物の正面を保存すること)である。これらのように、私的な空間の緑化にも力が入れられていることが論者には印象的であった。

パリの地球温暖化対策として最も刺激的なことは、言うまでもなく自家用車の交通量削減対策であろう。交通起源の排出量に関する削減目標はなんと60%である。

6年前に導入された貸し自転車「ヴェリブ」は1万8000台を数え(2014年末現在。数字について以下同じ)、パリ市民の日常の足としてしっかり定着していた。自転車専用レーンなどの整備計画も着実に進められ、2014年には700kmに達したとされる。自転車共用に加え、共用の電気自動車(座席は4人分)であるオートリブが始まっている。既に1740台を数え、駐車場だけでも835カ所を数えて、利便性の充実に努められている(ちなみに、ヴェリブの駐輪場は1600カ所以上)。郊外から流入する通勤・通学交通に対しては、パリ大都市圏と都心を結ぶ高速地下鉄の建設が進められており、2030年までに72の新駅と200kmの軌道を新設する予定で、230億ユーロが投じられる計画になっている。パリ中心部の昔からのメトロの運行改善にも力が入れられており、到着時刻の表示、ホームドアの整備、無人運転などが着実に進められていた。

このほか、様々な対策を集中させ、地区まるごとでの環境リノベーションも行われている。パリ市内にあって、54haもの敷地を擁するエコ・カルティエである「クリシー・バティニョール」では、暖房熱源のほとんどを地中熱にしている。

パリの取り組みでは、以上のほか、都市に係る様々なイノベーションを支援することにも力が入れられていて、新鮮であった。まちづくりの新技術についても、太陽光発電ができる屋根タイル、建物内電力回路の夜間の自動閉鎖、工場などの遠隔管理といった実験が行われており、プロジェクトは38を数えているという。こうしたプロジェクトに対する支援は、大変に独自性があって、機器設備の実物提供、契約による試作品購入など多彩である。資金的な支援も、フランス版政策投資銀行からパリのイノベーション促進基金を介して、起業する事業者への貸し付けなどが行われている。

かつての工業都市リヨン、スマート・シティへ――東芝も参画

論者は、今回のフランス詣でに際しては、パリだけでなく、地方の現場の熱気も見てみようと、いくつかの候補の中からリヨンを選んで訪れた。40年近く前のフランス留学時点では、リヨンは、きっと大都会なので面白くないかな、と、敬遠していた。今回が初めての訪問だったが、行って見てびっくり。昔の工業都市のイメージは払しょくされ、むしろ古都の風情であった。その古都が、今をときめくスマート・シティへの取り組みで、前述のエコ・カルティエの称号を獲得している。

訪れたのは、同市の、大きな川(東のローヌと西のサオーヌ)が合流南下する間の言わば三角州状の旧市街のそのまた南端、昔は工場や造船所があった地区である。そこは、コンフリュアンス地区と呼ばれ、サオーヌ川からの掘り込み港を中心に再開発が進められている。

掘り込みの港の南岸は、大きなショッピングモールであって、対する北岸には、建設中のインテリジェント・ビルが連なっている。設計を手掛けたのは、隈研吾氏。ひかり、という日本名の設計・施工監理・不動産開発事務所がまさに今、住居や事務所用に床の貸出や販売を始めたところである。これらのビルは、名のとおり、太陽光発電などをするが、それだけでなく、コジェネ(熱電併給)もして、地区への熱と電気のグリッドのハブとなっている。地区全体にエネルギー需給を効率的に管理するCEMS(community energy management system)が実装され、ディマンドコントロールへの契機づけなどを通じた再生可能エネルギーの最大利用や、カーシェアされる電気自動車の充電の最適化などを司る。このプロジェクトは、リヨン市やフランスの有名企業と、日本の新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)や東芝などが合弁で進めている。

リヨンの目標は、実証プロジェクト推進の世界レベルの都市であって、力点は二つ。一つはデジタル情報技術、そしてもう一つが環境技術である。同市の、マーケティングは極めて明快だった。それは、写真にもちょっと写っているモダンな路面電車が縦横に走り、街角には、パリ以上にヴェリブが並び、コンフルアンス地区では、これでもかというほど、三菱自動車のアイミーブが特別の充電場所を与えられて、共用に供されている(ちなみに、論者は官邸への参内時も含め、役所時代の公用車はアイミーブだったので、懐かしかった。フランスには、シックな色とマークを付けたシトロエン製アイミーブもある)。その風景からも自ずと明らかであるし、随所に見られる標語「Only Lyon」にも環境技術への力の入れ方は明らかである(それにしても、40年前に比べ、フランスの各地が英語の使用におおらかになったことには隔世の感があった)。

彼我を比べて、国内での元気不足に比べ、日本企業も外国では頑張っていることに気づかされた。お客様本位の「紺屋の白袴」、と言うだけなのか、そうではなく、日本国内では公的規制あるいは業界の私的な牽制が強すぎて、国内企業も海外からの進出企業も窒息させられているのではないか、と、我が国の今後の競争力づくりを考える上で心配を感じたのも事実である。

エコ都市改造、途上国市場も視野

リヨンに行った理由は、スマート・シティを見ることに加え、実はもう一つあった。それは、同市郊外にあるユーロ・エクスポを会場にして既に26回もの開催を重ねる、環境ビジネス展示会「POLLUTEC」を見るためでもあった。その会場規模は、約10万平方メートルと、我が国の年末恒例のエコプロ展の倍、出展団体・企業数では約2300と我が国の4倍に達する、事実上世界最大の環境見本市である。

ここを訪れて感じたこと、特に我が国と共通のことや異なること、そして我が国も見習うべきことは、別稿(「オルタナ」電子版の12月12日付記事)において紹介したので、そこに譲るとして、ここでは、この展示会においても、エコ都市づくりが、多数の企業が展示する大きなコーナーを形成し、小さな講演会などの会場も設けて、熱心にアピールされていたことを報告したい。

ここで強調したいことは、そのアピールが単に、フランスや欧州の諸都市に向けられていたのではなく、途上国へのノウハウ輸出を意識していたことである。例えば、最も丁寧に作り込んであった印刷資料は、「vivapolis」という産官学のコンソーシアムが編集した「French Knowhow in the field of Sustainable City」と銘打つもので、明らかに、途上国でのエコ都市づくりへの売り込みを狙ったものであった。

中途を少し端折って結論を言おう。

議長国たるフランスの国内政策を踏まえれば、ポスト京都の新たな国際約束は、都市丸ごとのエコ改造を動機付け、何らかの形でサポートするものになるであろう。論者としては、大いに歓迎したいし、我が国の官民は、この新しい国際約束を内外で大きな商機として活用して欲しいものである。

-----------

(注) フランスにおける環境経済政策に関する今回の調査は、環境研究総合推進費課題(S-11「持続可能な開発目標とガバナンスに関する総合的研究」)の支援により実施された。論者はここに記して謝辞を述べる。

(2015年1月5日)